长久以来,金融为实体经济的健康发展发挥了重要作用。用于确认和记录各种金融交易的票据、证折、印章等,成为连接实体经济与货币市场的关键金融工具,见证了经济活动与金融创新的历程,也记载了对传统文化的传承。

它们承载着丰富的历史文化内涵,演变为金融行业最具代表性的文化符号,具有重要的历史意义和研究价值。

金融票据是商品经济发展的产物,是不以商品交易为基础、专为融通资金而签发的票据。金融票据是金融机构为社会提供金融服务的重要工具、与督行业交往结算的信用凭证、有流通性的债务凭证,具有信用、支付、汇兑、结算、融资等功能。金融票据在不同历史阶段均扮演着融通资金的重要角色,推动经济活动的繁荣和发展。

中国金融票据具有悠久的发展历史。其在商业与信用的发展历程中不断演变,出现了不同类型的票据形式。

中国早期的汇兑,可追溯到唐朝的“飞钱”。在“飞钱"出现之前,虽然还没有对异地支付凭证的记载,但民间的抵押借债已经出现,反映这种关系的凭证是券、契、帖等。宋朝出现了“钱引”(兑钱凭证)、“会子”(汇票性质的票券)和“交引”(宋代采办军粮使用的代价证券);明代有了“会票”(异地支付钱款的凭证)。后随着钱庄、银号、票号的出现,以汇兑为中心的民间信用票据得到初步发展。

现代银行出现后,各类业务离不开各种各样的证折、票据,如存折、存单、支票,本票、汇票及银行为筹措资金发行的股票、债券等。这些票据内通进一步丰富、功能日趋完善,成为商品经济发展的重要见证。

从“飞钱”到新中国的第一张公债,再到如今种类繁多的金融票据,一张张金融票据承载着悠悠时光,串连起中国民族工商业的创业史与发展史,将过往金融界的风起云涌,尿数展示在我们面前。

革命战争年代,面对敌人残酷的军事“围剿“和严密的经济封锁,中国共产党在进行武装斗争的同时,十分重视革命根据地的经济建设。各革命根据地发行借谷证、公债、粮票等票据,就是当时所采取的一种经济措施。

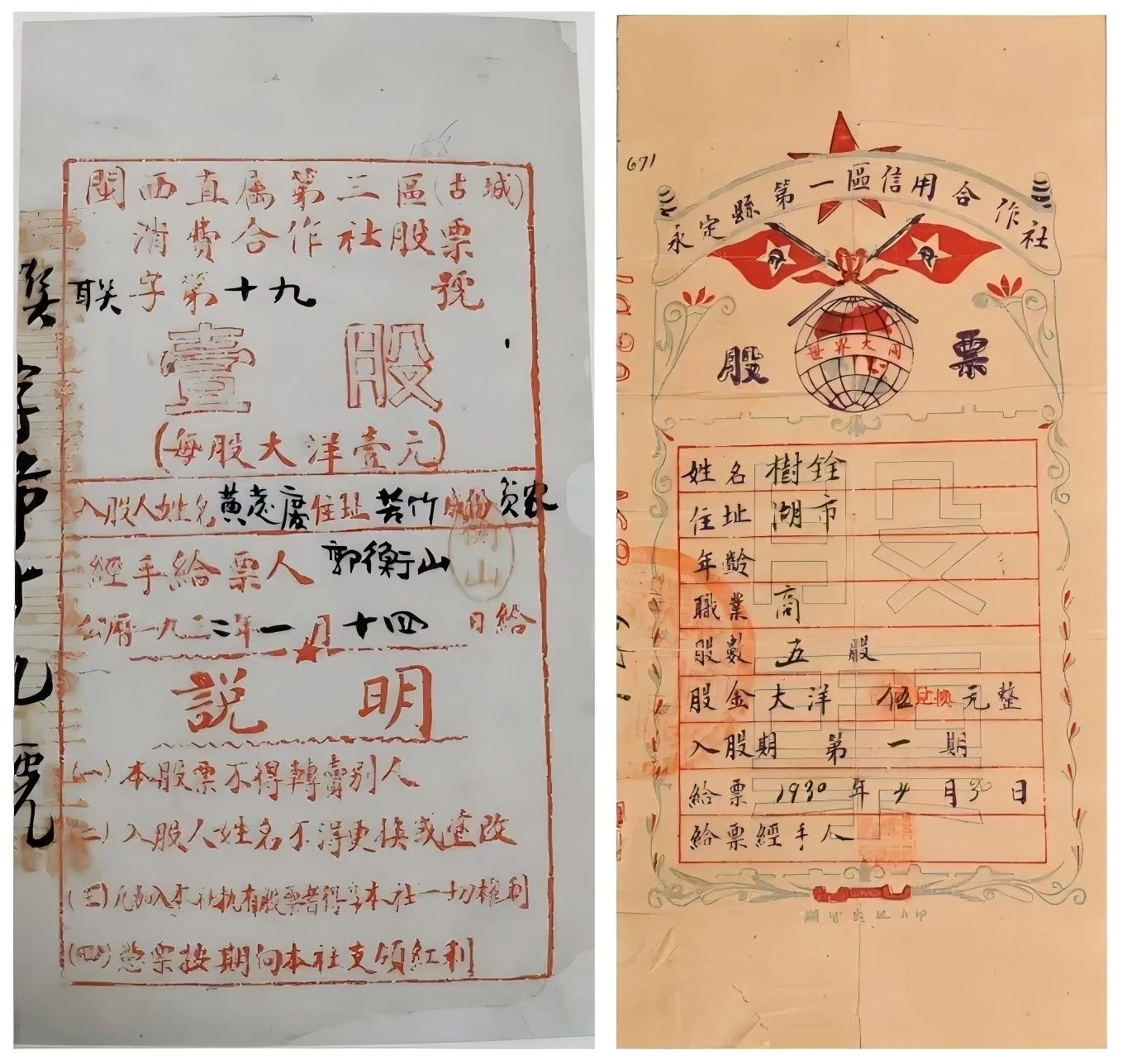

1928年,江西省吉安县东固区创办了苏区第一家消费合作社,即东固消费合作社,随后各地的消费合作社如雨后春笋股涌现。合作社建立后积极发行股票,广泛吸收民间闲散资金。这一举措极大改善了革命根据地的经济环境,破解了苏区财政资金紧张的难题,提高了群众生活质最。

中华人民共和国成立后,百废待兴,人民生活水平普遍不高,社会闲散资金有限国家开始重建金融体系,并通过各种途径动员和吸收储蓄存款。国库券、人行期票、工厂代金券、有奖储蓄单.....这些票据在当时发挥了重要作用,在一定程度上解决了资金缺口。中华人民共和国成立初期,各类储蓄存单的面额普遍不大,存期也较短,但正是这一点一滴的储蓄,积少成多,为社会主义建设添砖加瓦。

改革开放后,来华公干、旅行、留学的外国人及华侨越来越多,流入的外币也日益增加。为加强外汇管理,同时方便外籍人士购买中国商品,1980年4月,国务院批准中国银行发行“外汇兑换券”,外籍人士入境后将所持外币兑换成外汇券,专门用于在华消费。在计划经济体制下,外汇券在控制外汇黑市交易、充实商品供应、鼓励企业积极创汇等方面发挥着积极作用,为国家积累了外汇财富。1994年,我国实现汇率井轨,逐步开放外汇市场,外汇券停发井被逐步收回,1996年正式停用。

1985年,为了推动金融资产多样化,筹集社会资金,我国决定由工行、农行发行金融债券,开办特种贷款。这是中国经济体制改革后国内发行金融债券的开端。此后,四大国有商业银行多次发行金融债券,有效地解决了银行资金来源不足和期限不匹配的问题。虽然许多金融票据如今都已随着时代的发展成为历史,但它们都折射出不同历史时期,我国为了推进经济建设和改善人民生活而进行金融创新的努力。

伴随国际贸易的发展,非现金结算方式逐渐取代了现金结算。1995年5月10日颁布的《中华人民共和国票据法》,进一步规范了票据行为,促进了社会主义市场经济的发展。《支付结算办法》等一系列制度随之出台,票掘法律法规逐步确立,越来越多的商业银行开始涉足票据承兑、贴现、转贴现等业务。

2009年10月,中国人民银行电子商业汇票系统正式建成运行,我国票据市场迈入电子化时代。2016年12月8日,上海票据交易所成立,票据市场发展进入新的历史时期。随着我国金融业和国际贸易的迅猛发展,票据市场各参与主体围绕“票据回归本源,服务实体经济”,紧贴服务“五篇大文章"主线,通过创新与实践助力金融强国建设,积极推动研究成果转化落地。

投向历史的惊鸿一督,得以窥见实业敦国满腔热血、自强求富的壮志豪情和那段栉风沐雨、筚路蓝缕的来时路。这些具有代表性的老物件,记录了过往的积贫积弱及通过摸爬滚打而逐步建立起经济秩序的过程,更书写着我们从一无所有到经济腾飞的奇迹。

翻开历史的册页,票据已经不仅仅是具有货币或有价证券汇兑职能的金融产物,它们反映了不同时期的经济、文化、印刷工艺发展水平,展现了经典文学、经济论述等传统文化精髓,含有丰富的历史信息和学术价值,也成为人民群众智慧结晶的象征。

早期的商业银行为了吸收存款,在开办储蓄业务过程中,纷纷发行礼券(实为储蓄存单)。客户存入一笔钱款,取得等额礼券,到期可还本付息。礼券多印有祥云、瑞鹤、凤凰、牡丹等吉祥图案,用于婚丧嫁娶的赠送,颇受亳户欢迎。这些礼券背后往往印有银行章程和使用规则,不仅具有较高的艺术价值,也为研究银行变迁历史提供了可靠的实物资料。

中国文字的书写里凝固着中华文明发展、壇变的线索。早期金融机构对书写非常重视,当时的存折堪称精美的书法长卷,每一笔进出业务,都用小楷抄录其上,极为工整。金融从业者那种一丝不苟的作风亦随古旧的存折传承至今,在电子化全面来临之前,很多证折、票据均为手写,虽不一定称得上书法作品,但书写却也极为工整、美观。这些手写单据,是余香笔星,更是中国金融发展史投注在纸端的倒影与留痕。

诚信和契约精神古来有之。旧时的商业“发票”,是中国传统商业和会计的诚信意识及守信契约精神的集中体现。“发”是制发的意思,“奉”是承担、遵守的意思,表示商家对外宣布对自己制发的发票内容承担责任,体现了诚信意识和契约精神。如今的金融业务,也将诚信意识体现得淋漓尿致。

承兑汇票是一种承载商业信用的支付工具,分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业承兑汇票由企业承兑,体现了企业之间的商业信用;银行承兑汇票由银行承兑,以银行信用为依托,具有更高的信用度。

“诚实守信,不逾越底线"作为中国特色金融文化的一个重要组成部分,是加快推动金融高质量发展的基础,中华优秀传统文化强调重信守诺,金融行业以信用为基础,必须始终坚守契約精神,做到诚实守信。

票据是历史长河中的微观缩影,无声地讲述着曾经的流金岁月,忠实地保存了过去的生活记忆,记录了金融的演变和世事的变迁。金融发展史浓缩在这些老票据里,也串联起无数华夏儿女为创造美好生活而奋斗的家国史。(图片来源:福建博物院、中南财经政法大学)